DienstArt - Die Kunstkolumne: Ein Mann ist ein Mann ist ein Mann

Die Ausstellung „Masculinities: Liberation through Photography“ im Martin Gropius Bau wirft einen, nein, mehrere Blicke auf Männlichkeit. Dabei kommt noch viel mehr rum als Brüllwettbewerbe, Bärte und Bodybuilding

Die Ausstellung „Masculinities: Liberation through Photography“ im Martin Gropius Bau wirft einen, nein, mehrere Blicke auf Männlichkeit. Dabei kommt noch viel mehr rum als Brüllwettbewerbe, Bärte und Bodybuilding

Throwback ins Jahr 1998. Ich sitze auf dem Rücksitz unseres Familienautos, aus dem Radio tönt „Männer sind Schweine“ von Die Ärzte. Vermutlich zum ersten Mal sehe ich mich, damals 5 Jahre alt, mit einem von Männern reproduzierten Stereotyp konfrontiert. Ironie war für mich ein noch unerschlossenes Feld, ebenso wie Geschlechterkonstruktionen oder Genderproblematik. „Warum singen die sowas, obwohl sie selber Männer sind?“, frage ich mich. Der Song ist, soweit ich mich erinnern kann, der erste Anlass gewesen, mich als kleines Mädchen mit Klischees auseinanderzusetzen. Ganz ähnlich war es mit Herbert Grönemeyers Song „Männer“, der damals schon etwas älter war. Mein Vorschul-Ich fand es jedenfalls ziemlich lustig, dass Männer „wie blöde“ baggern und am Telefon lügen. Aber ich denke mir auch damals schon, dass es irgendwie nicht stimmen kann, dass die „alle nur das Eine“ wollen.

Wir spulen 22 Jahre vor. Mittlerweile darf ich im Auto vorne sitzen und wähle sogar meistens ökologischere Arten der Fortbewegung. Und auch in Sachen Männerbild hat sich glücklicherweise einiges getan. Zumindest gibt es viel Diskussion über den Mann: Bereits seit einer anstrengend langen Zeit müssen wir Gequengel darüber lesen, dass er angeblich „verweichlicht [und] verweiblicht“ sei. Einige sind sogar der Meinung, Jungen und Männer seien „Emanzipationsverlierer“. Hashtags wie #MenAreTrash sorgen für Empörung, dabei ist toxische Männlichkeit aus der Öffentlichkeit kaum wegzudenken - und der alte weiße Mann sowieso nicht. Braucht es also überhaupt eine Ausstellung, die sich der Findungsphase von eben jenen Männern widmet? Ja!

Adi Nes, Untitled, Aus der Serie „Soldiers“, 1999. Courtesy: Adi Nes und Praz-Delavallade Paris, Los Angeles © Adi Nes

Mit der Schau „Masculinities: Liberation through Photography“ geht der Gropius Bau den unterschiedlichen Facetten von Geschlecht auf die Spur. Anhand fotografischer Arbeiten von über 50 Künstler*innen zeigt sich, wie Männlichkeit von den 1960er Jahren bis heute erlebt und gelebt wird. Sechs Kapitel, die Themen wie Patriarchat, Macht, queere Identität, Race, Class und Sexualität beleuchten, bilden dabei natürlich nur einen Teilbereich des sozialen Konstrukts, das Männlichkeit auch nur ansatzweise definieren könnte. Die Leitfragen lauten: Wie kommt unser Verständnis von Masculinities zustande? Und welche Rolle spielen Zeitschriften, Werbung aber auch Politik und Gesellschaft dabei?

Larry Sultan, Portrait of My Father with Newspaper, 1988 © Larry Sultan. Foto: Julia Meyer-Brehm

Unsere Väter, ob bewusst oder unbewusst, haben vielen von uns einen ersten Eindruck von vermeintlichen Männlichkeitsbildern auf den Weg gegeben. Klar, denn die Menschen, mit denen wir aufwachsen, sind prägend für unsere Sicht aufs Leben. Ein Familienalbum der besonderen Art stellt Anna Fox vor: Sie illustriert Stillleben aus dem elterlichen Haushalt mit den grausamen Beschimpfungen ihres Vaters. Die biografische Arbeit hinterlässt ein dumpfes Gefühl, verdeutlicht sie doch patriarchale Strukturen und häusliche Gewalt. Persönlich berührt hat mich Larry Sultans Dokumentation „Pictures from Home“, für die der Fotograf seine gealterten Eltern besucht und fotografiert hat. Sultan beleuchtet die Beziehung zu seinem Vater sowie die Rollenverteilung in seiner Familie. Besonders die Aufnahme vom zeitunglesenden Vater am Frühstückstisch hat mich bewegt, so ambivalent ist sie: Abwesenheit, Vertrautheit, Nähe, Entfremdung – alles Assoziationen, die mir in den Sinn kommen.

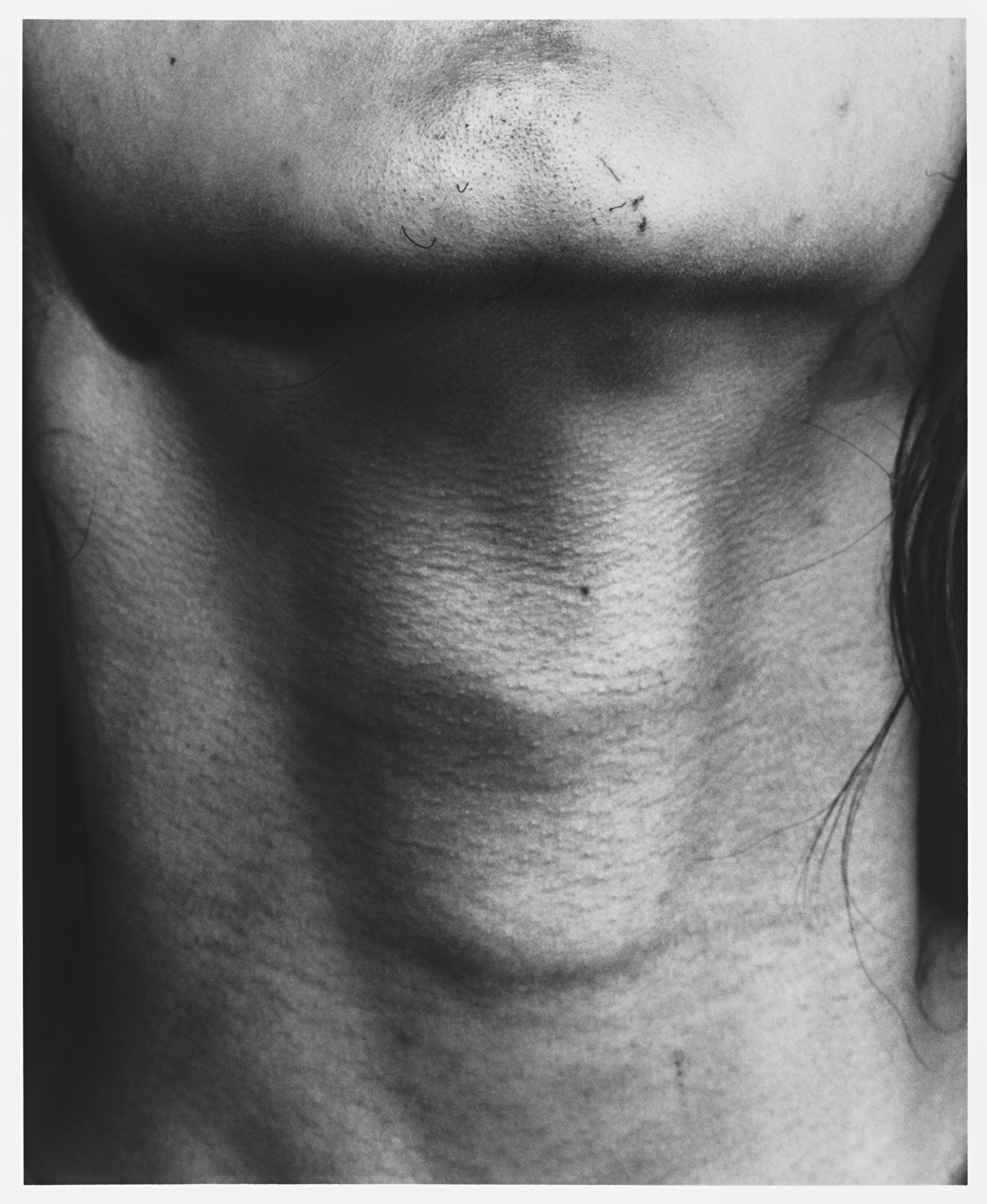

Woran erkennen wir einen Mann überhaupt und was sind „maskuline Codes“? Entsteht Identität durch Gesichtsbehaarung, einen Kehlkopf, die Figur? Besonders deutlich werden vorherrschende Rollenbilder immer dann, wenn sie umgekehrt werden. Zum Beispiel im Fall der kubanisch-US-amerikanischen Künstlerin Ana Mendieta, die sich für ihre Arbeit "Facial Hair Transplants" (1972) das abgeschnittene Barthaar eines Freundes ins Gesicht klebte. Eine ulkig anzusehende Handlung, die die Absurdität festgefahrener Geschlechterdefinitionen widerspiegelt.

Ana Mendieta, Untitled (Facial Hair Transplants), 1972/1997 © The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC. Foto: Julia Meyer-Brehm

Auch hypermaskuline Stereotype werden gezeigt: Cowboys, Bodybuilder, Soldaten. Kämpfende, schwitzende, starke Männer, wie wir sie aus Spielfilmen der 80er und 90er Jahre kennen. Auch wenn diese Klischees im Laufe der Ausstellung einiges an Erschütterung erfahren, zeigen sie doch, mit welchen Idealbildern Kinder aufwachsen und welchen Druck diese Vorstellungen aufbauen. Die Fotografien durchtrainierter Muskelprotze machen deutlich, dass vermeintliche (Körper-) Ideale alle Geschlechter betreffen und verunsichern können.

Catherine Opie, Rusty, 2008. Courtesy: Regen Projects, Los Angeles; Thomas Dane Gallery, London © Catherine Opie

1988 wurde unter Margaret Thatcher Artikel 28 beschlossen, eine Gesetzeserweiterung, die die „Förderung von Homosexualität“ untersagte. Das hieß, dass öffentlich nur noch negativ über gleichgeschlechtliche Beziehungen berichtet werden durfte. Gleichzeitig wurde die Verbreitung von Abbildungen, die queere Verbindungen zeigten, untersagt. Als Reaktion darauf hat der in Neu-Delhi geborene Sunil Gupta homosexuelle Paare fotografiert und die Protestdemonstrationen gegen das Gesetz dokumentiert. Die Bildserie verdeutlicht die politische Dimension von Homophobie und dem enormen Einschnitt in das Leben queerer Personen.

Allgemein zeigt die Ausstellung unglaublich spannende queere Positionen von Künstler*innen, die in ihrer Arbeit ein traditionell binäres Verständnis von Gender und Heteronormativität infrage stellen. So zum Beispiel die sinnlichen und intimen Fotografien des US-amerikanischen Fotografen Paul Mpagi Sepuya, die die Soft- und Hardness von Körpern und das Erforschen eigener und fremder Identität visualisieren.

Rotimi Fani-Kayode floh in den 1960er Jahren vor dem nigerianischen Bürgerkrieg nach Großbritannien. Wie stark unser Ichbewusstsein kulturell und politisch beeinflusst ist, zeigt sich in seinen Aufnahmen. Dort drücken sich seine Erfahrungen mit Versuchen der kulturellen und sexuellen Aneignung des Schwarzen Körpers aus. „In drei Fällen bin ich ein Außenseiter: in Sachen Sexualität, in Bezug auf meine geografische und kulturelle Entwurzelung und in dem Sinne, dass ich nicht die Art von respektabler, verheirateter und berufstätiger Person geworden bin, auf die meine Eltern gehofft hatten“, sagte Fani-Kayode, der die britische Queer-Kultur der 1980er Jahre maßgeblich mitgestaltet hat.

Der Autor JJ Bola beschreibt in seinem Buch „Sei kein Mann“ das Phänomen, dass Raufereien unter Jungen oft einen Mangel an Berührungen kompensieren und Aggressionen aus der nicht erlernten Fähigkeit resultieren, Wut richtig verarbeiten zu können. Das Buch kann ich euch übrigens sehr ans Herz legen. Auch im Gropius Bau werden Formen toxischer Männlichkeit und Aggression thematisiert, zum Beispiel in Richard Mosses Werk „Fraternity“ (2007). Der Künstler hat eine traditionelle Bruderschaft der Universität Yale besucht und die (übrigens allesamt reichen, weißen) Studenten zu einem Wettbewerb animiert: Wer am besten brüllt, gewinnt einen Kanister Bier. Die zusammengeschnittenen Aufnahmen lärmender Dudes verdeutlichen alle Klischees männlicher Wut und eine durch Klassenzugehörigkeit und Macht entstandene Pseudo-Überlegenheit.

Zurück zu meiner Eingangsfrage: Brauchen wir 2020 eine Ausstellung, die sich dem Suchen und Finden eines Männerbildes widmet. Nochmal ja! Die fotografischen Werke zeigen, dass Männlichkeit nicht (nur) biologisches Geschlecht meint, sondern auch zahlreiche soziologische, kulturelle und politische Aspekte beinhaltet. Die zu thematisieren und zu erforschen, ist aktuell und wichtig.

Wie können wir nun verhindern, selbst in Klischees zu denken oder sie zu reproduzieren? Wie können wir zeitgenössische Künstler*innen unterstützen, die sich mit ihrer Identität kritisch auseinandersetzen? Diese Fragen kann die Ausstellung nicht beantworten. Aber sie tut ihr Bestes, diverse Perspektiven zu vereinen, um etwas darzustellen, was in seiner Gänze nicht darzustellen ist. Dieser Versuch ist sehr lobenswert, zumal das öffentliche Männlichkeitsbild immer komplexer und fluider wird. „Wann ist ein Mann ein Mann?“, fragte Grönemeyer 1984. Über 30 Jahre später möchte ich ihm antworten: Wann aber vor allem wie er möchte.

Die Ausstellung „Masculinities: Liberation through Photography“ ist Teil des EMOP - European Month of Photography und noch bis zum 10. Januar 2021 im Gropius Bau in Berlin zu sehen. Die Schau wurde vom Barbican Centre in London organisiert und von Alona Pardo kuratiert.

-

Header:Rotimi Fani-Kayode, Untitled, ca. 1985. Courtesy: Autograph, London © Rotimi Fani-Kayode