Mirna Funk im Interview: Die Balance finden zwischen einer jüdischen und einer deutschen Identität

Die deutsch-jüdische Autorin darüber, wie Vergangenheit prägt, über jüdisches Leben in Deutschland und wann wir Deutschen einfach mal die Klappe halten sollten

Wie sieht eine deutsch-jüdische Identität aus? Welche Verantwortung müssen wir übernehmen und warum sollten wir Deutschen manchmal auch einfach die Klappe halten?

Es ist ein fantastischer Tag, als ich mich auf mein Fahrrad schwinge und den Prenzlauer Berg hinunter nach Mitte fahre. Ich bin auf dem Weg zur Autorin, Kolumnistin und Essayistin Mirna Funk. Deutschlandweit Bekanntheit erlangte die deutsch-jüdische Autorin mit ihrem Debütroman „Winternähe“, der 2015 erschien und in dem Mirna die Geschichte der jungen Deutschjüdin Lola erzählt, die zwischen Berlin und Tel Aviv aufwächst, und bei dem Mirna es absolut nicht leiden kann, wenn sie gefragt wird, ob er autobiografisch ist.

Jüdisch sein in Deutschland. Was bedeutet das? Wie fühlt man sich als Teil einer Gemeinschaft, die einem Völkermord zum Opfer fiel? Was hat sich verändert in den letzten 70 Jahren? Was bedeutet es, im Jahre 2019 als Jüd*in in Deutschland zu leben?

Ich gehe das Treppenhaus des kleinen Altbaus hinauf. Auf jeder Etage gibt es nur eine Wohnung – eine Seltenheit in Berlin. Im dritten Stock angekommen öffnet sich die Türe und ich betrete, begleitet von Mirnas großem Hallo, einer Umarmung und einem breiten Lächeln die vielleicht hellste Wohnung dieser Stadt. Die Wohnung strahlt förmlich, wobei die äußert großzügige Sonne heute ihr Übriges tut. Die Möbel sind spärlich, aber wohl gewählt und bringen mit ihren teilweise starken Farben eine positive Dynamik in die helle Küche.

Bei warmem Tee und vorzüglichen Play-doh-Gerichten von Mirnas dreijähriger Tochter Etta beginnen wird darüber zu reden, wie das ist: als Jüd*in in Deutschland. Heute, im Oktober 2019, neun Tage nach Halle, am Nachmittag vor Shabbat. Die Neue Synagoge in Mitte nicht mal einen Kilometer entfernt.

Was bedeutet es für dein Leben, um die eigene Identität zu wissen?

Ich glaube, dass zu so etwas wie einer Wahrheit auch die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gehören. Identität ist immer auch Vergangenheit. Wo komme ich her, von wem komme ich, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Welche Erfahrungen habe ich nicht gemacht? Das sind alles Punkte, die uns verändern und uns prägen und uns zu der Person machen, die wir sind.

Das schließt vor allem die Punkte ein, auf die man keinen Einfluss hat

Absolut! Und ich finde es für mich total wichtig, immer dahin zu schauen, was mich geprägt hat und was ich erlebt habe. Das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Dazu gehören auch alle Dinge, die ich eben nicht erlebt habe. Das sind die Erfahrungen, die uns voneinander unterscheiden. Für mich hat das auch ganz viel mit Empathie-Ausbildung zu tun. Empathie für die Andersartigkeit des anderen.

Heimat ist ein großer Teil von Identität und ein Wort, das fast nur im Singular vorkommt. Gibt es mehr als eine Heimat?

Auf jeden Fall. Ich finde es voll schrecklich, dass hier in Deutschland die doppelte Staatsbürgerschaft abgeschafft wurde. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Ich kann z.B. die israelische und die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Glücklicherweise. Es gibt ein Sprichwort unter Juden: Die wichtigsten Dinge, die du deinem Kind mitgeben kannst, sind so viele Pässe und so viele Sprachen wie möglich. Genau so sehe ich es auch. Wie schön wäre es, wenn Türken oder Spanier oder Japaner ihren und den deutschen Pass haben könnten. What’s the problem? Meistens leben ja noch große Teile der Familien im Ursprungsland. Man kehrt gerne zurück, man fühlt sich eben auch dort zu Hause. Ich finde es auch gerade für eine so globalisierte Welt, in der wir leben, unglaublich zurückgewandt, zu sagen, man muss sich auf ein Land berufen. Sowas von outdated, ehrlich gesagt.

Kann man mehr als eine Heimat haben?

Ist Deutschland für dich Heimat?

Deutschland war immer Heimat für mich. Immer.

Du hast aber mal stark gestruggled, richtig?

Man struggled immer! Ich glaube, als deutsche*r Jüd*in struggled man immer mit der eigenen Heimat. Man struggled aber auch als Amerikaner*in, der*die nicht Trump gewählt hat, mit der eigenen Heimat. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist natürlich und gesund, mit seiner Heimat zu strugglen und das tue ich. Aber trotzdem ist Deutschland für mich Heimat. Auch, wenn Israel ebenfalls meine Heimat ist.

Einer deiner Rückkehrgründe war ja das Heimweh. Wie hast du deinen Platz hier wieder gefunden – bevor du gingst, war deine Einstellung ja „Ohne mich!“, was du dann überdacht hast.

Ich war eineinhalb Jahre weg und ich war davor schon total viel unterwegs, weil ich schon an meinem Roman „Winternähe“ geschrieben und viel gearbeitet habe. Ich war eigentlich fast zwei Jahre nicht richtig in Berlin und es war schon schräg für mich, als ich zurückkam. In zwei Jahren passiert viel in Berlin. Ich würde sagen, es hat mich bestimmt fast zwei Jahre gekostet, um wieder anzukommen. Ich hatte hier immer meine Wohnung, die hatte ich nicht aufgegeben. Ich hatte auch mein Auto hier und noch andere Ankerpunkte. Ich musste nicht von vorne anfangen. Und ich bin Berlinerin, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Berlin verliere ich nicht. Aber ich musste mich auf jeden Fall wieder eingrooven, ja.

Du bist nicht mit einem ausgeübten Glauben aufgewachsen. Ist man in der jüdischen Community in Berlin aber trotzdem dann aktiv? Oder ist das eher an den Glauben gebunden?

Nee, also es gibt ja auch innerhalb der jüdischen Community total viel unterschiedliche Glaubensansätze und unterschiedliche Qualitäten von Glauben und Intensitäten. Bei mir fing das eigentlich erst mit Anfang zwanzig an, dass ich zu Teilen der jüdischen Community in Westberlin Kontakt geknüpft habe. Die sind schließlich ganz anders aufgewachsen als ich. Sie sind zusammen in die jüdische Schule gegangen oder sie waren zusammen in den Sommercamps und das habe ich alles gar nicht gemacht. Und daher war es schon so, dass sich damals und auch heute unser Leben unterscheidet. Klar habe ich auch jüdische Freunde. Das sind aber die, die eher progressiv sind und wir machen alle so unser „Do-It-Yourself-Judentum“.

Flexi-Judentum?

Flexi-Judentum, genau.

In der Schule lernt man alles über die deutsch-jüdische Geschichte, die Shoa, die Vergangenheit – man lernt aber gar nichts über das alltägliche jüdische Leben. Ist das einer der Gründe dafür, dass unsere Gesellschaften so parallel laufen?

Ich finde gar nicht, dass unsere Leben so parallel laufen. Die meisten Juden haben viele nicht-jüdische Freunde. Aber wissen – und da hast du recht – tun die wenigsten etwas vom Judentum oder vom jüdischen Leben in Deutschland. In dem Moment, wo jemand „Jude“ hört, denkt die Person an den Holocaust. Das ist alles. Und das ist problematisch. Unabhängig vom Judentum bekommt man aber auch nicht den Islam oder Buddhismus oder andere Kulturen in der Schule beigebracht. Und ich finde das hochproblematisch. Man sollte doch wissen, mit welchen Menschen man zusammenlebt. Und ich glaube, dass deutsche Nicht-Juden auch Angst haben, diese Fragen zu stellen, weil sie sich sowieso schon schämen und dann können sie auch nicht fragen, was eigentlich Shabbat ist oder koscher bedeutet. Auch, wenn sie sich dafür interessieren würden – sie kommen gar nicht an den Punkt.

„ „Deutschland war immer Heimat für mich. Immer.“ “

Worte, die bei dir immer wiederkehren, sind Identität, Erinnerung, Geschichten, Regeln – bedeutet Jüdischsein, dass man nie zur Ruhe kommt? Dass man das mitgegeben bekommt?

Finde ich eine super spannende Frage. Ich glaube, das Judentum als solches hat unheimlich viel mit Erinnerung zu tun, es hat ganz viel mit Hinterfragen und Zweifeln zu tun. Selbst die jüdische Religion wird ja ständig diskutiert und das führt dazu, dass man im Kopf nicht stehen bleibt und Gegebenes nicht einfach hinnimmt. Und das ist schon ein identitätsstiftendes Merkmal, von dem ich das Gefühl habe, dass es mir genetisch und auch sozial mitgegeben wurde. Das hat für mich aber nicht unbedingt etwas tief Religiöses, sondern es hat schon eher etwas Kulturelles. Es ist eine Kultur des Zweifelns und Nachdenkens, aber auch des Zurückschauens. Und das gehört extrem krass zu meinem eigenen Denken und meinem Leben.

Ich beschäftige mich viel mit dem modernen Judentum und den Bräuchen und war auch schon oft in Israel. Ist es überhaupt möglich als Nicht-Jüdin wirklich Kontakt zur Community zu bekommen, wenn man das will? Denn es ist ja alles stark mit dem Glauben verknüpft.

Ich weiß gar nicht, ob es so viel mit dem Glauben zu tun hat. Ich glaube, es ist vor allem so, dass die meisten Juden meiner Generation – also auch in Israel – da lockerer sind. Ganz ehrlich: Wer isst überhaupt koscher in Israel? Du kriegst da mittlerweile Schinken im Supermarkt. Es ist wirklich eher die Ausnahme, wenn sich jemand an die religiösen Regeln hält. Und selbst koscher ist noch nicht mal so eine ultra krasse Regel. Es gibt ja wirklich Regeln bis zum get no in der Halacha. Von „Du darfst kein Salz von einer menstruierenden Frau entgegennehmen“ bis … keine Ahnung. Man kann das richtig weit treiben, wenn man möchte. Und die meisten, die ich so kenne, die leben nicht koscher und ich weiß noch nicht mal, ob sie an Gott glauben. Ihr gelebtes Judentum hat, so würde ich jedenfalls behaupten, viel mit Tradition und Kultur zu tun. Auch mit dem Gemeinschaftsgefühl, das in der Synagoge kreiert wird. Wir leben ja sonst hier nicht groß anders, da gibt es im Alltag keine Unterschiede und somit wenig Ausschluss.

Also als Deutsche*r Interesse zu zeigen und sich mit dem Judentum auseinanderzusetzen ist eine Form des Zugangs?

Was total wichtig wäre, ist sich mit dem lebendigen Judentum zu beschäftigen, sich mit der Kultur zu beschäftigen und sich für jüdische Stimmen und jüdisches Denken zu interessieren. Das reicht total aus. Zu wissen, wer die sind, die hier leben. Ich folge ja auch Kübra Gümüsay, weil mich interessiert, wie das Leben einer Muslima in Deutschland ist. Ich folge auch anderen, die anders als ich sind. Schließlich leben wir in einer multikulturellen Gesellschaft. Und dazu kommt natürlich, dass es eine spezielle Geschichte ist, zwischen den Juden und den Deutschen. Jude in Deutschland zu sein, ist leider schwerer als Jude in Amerika zu sein. Man kämpft immer auch mit einem schlechten Gewissen und mit Hass.

Erinnerung und Moderne: Das jüdische Dilemma

Inwiefern?

Ich war gestern in der Philharmonie und dort saßen viele ältere Leute und das Erste, woran ich dachte war: „Oh Mann, ihr seid so alt, ihr wart bestimmt noch am Start während des Zweiten Weltkriegs. Was habt ihr wohl gemacht?“ Man will ja nicht so denken. Man möchte ja nicht voller Hass durch die Straßen laufen. Mein Vater ist zweite Generation (nach der Shoah). Der hat eine tierische Wut auf die Deutschen. Der ist in den australischen Dschungel abgehauen, weil er sie nie wieder sehen wollte. Und diese Wut und diesen Hass, der ist mir mitgegeben worden. Mit diesen Gefühlen, die vielleicht gar nicht zu mir gehören, die mir aber mitgegeben wurden, mit denen muss ich arbeiten und lernen umzugehen. Das ist eine tägliche Auseinandersetzung, die nie aufhört.

Du gehst ja auch offen in den Dialog.

Ja, weil das natürlich eine mega-weirde Experience ist; dieses merkwürdige Gefühl unter den Tätern zu leben. Auch die Wut darauf, dass die eigene Familie alles verloren hat. Auch meine Familie, die haben alles verloren und mussten von vorne anfangen. Weißt du, was ich meine? Und man ist umgeben von Leuten, die von unserem Leid und dem Tod profitiert haben. Das sind Gefühle, mit denen Juden in Deutschland umgehen müssen. Tagtäglich. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wir in einem Dilemma stecken und es uns viel Arbeit kostet, also Gefühlsarbeit und Denkarbeit, hier glücklich zu sein und alle liebzuhaben (lacht).

Halle ist neun Tage her. Der Anschlag hat stattgefunden, nachdem wir uns schon verabredet hatten. Es gibt Rekonstruktionen, Spekulationen und Informationen … hauptsächlich von Nicht-Juden. Ein Muster?

Wenn, dann wird Friedman eingeladen. Er ist ein kluger Mann, aber er ist zweite Generation. Und die denkt schlicht anders als die dritte Generation. Und die laden ihn gerne ein, weil er das alles ordentlich abfrühstückt. Die Fernsehsender wissen, was da kommt. Da passiert nichts Unerwartetes. Wohingegen sie eben nicht wüssten, was eine junge jüdische und neue Stimme sagen würde. Und ich glaube wirklich, dass sie Angst davor haben. Sie haben Angst davor, was gesagt wird. Und sie haben Angst davor, dass sie nicht vorbereitet sind, angebracht zu antworten. Das ist total problematisch. Man redet einfach über unsere Köpfe hinweg, obwohl es uns betrifft. Und das passiert seit 70 Jahren.

Fast jedes Bundesland und jede Stadt hat inzwischen einen Antisemitismus-Beauftragten und davon ist keiner Jude. Und das Interessanteste ist: Es fällt Ihnen nicht auf. Es gibt dafür überhaupt kein Bewusstsein. Würde man mir zum Beispiel vorschlagen die Transgender-Bipoc-Beauftragte für Berlin zu werden, würde ich sagen: „Hä? Wie kommt ihr auf die Idee, ich bin weder Transgender noch BiPoc. Davon gibts sicher 'ne Menge. Sucht woanders.“ Aber die, die diese Stellen zugewiesen bekommen, schämen sich nicht mal, sie als Nicht-Juden anzunehmen. Es ist unfassbar.

„ „Fast jedes Bundesland und jede Stadt hat inzwischen einen Antisemitismus-Beauftragten und davon ist keiner Jude.“ “

Welche Fragen sollten wir stellen und wo sollten wir lieber schweigen?

Die wichtigsten Fragen, die sich hier jede*r stellen sollte, lauten: Wo sind meine antisemitischen Ressentiments, wo sind meine rassistischen Ressentiments? Was passiert in mir, wenn ich einen Artikel über Israel lese? Warum glaube ich, dass Juden immer eine krumme Nase haben oder warum glaube ich, die können gut mit Geld umgehen oder warum werde ich so wütend, wenn ich daran denke, was die Israelis mit den Palästinensern machen? So außergewöhnlich wütend. Diese Sachen bei sich abklopfen.

Gerade der Israel-Palästina-Konflikt ist ja ein heißes Eisen. Da ertappe ich mich auch selbst.

Wichtig ist: Wenn ich mich für die Palästinenser einsetzen will, dann muss ich mich auch mit dem Rassismus gegenüber den Palästinensern im Libanon, in Syrien, in Jordanien und in Ägypten beschäftigen. Und wenn jemand das macht, dann diskutiere ich auch gerne über die Probleme, die in Israel stattfinden. Also entweder man interessiert sich wirklich für eine Volksgruppe, und zwar überall, oder man lässt es bleiben.

Wie denkst du, können wir einen guten Spagat finden zwischen Vorurteilen und Toleranz, ohne dass die Toleranz zu Gleichgültigkeit wird?

Das allerwichtigste ist ein Interesse für die Andersartigkeit des anderen und solange diese Andersartigkeit nicht die Ablehnung einer Gruppe bedeutet, dann kann sie prinzipiell auch anerkannt werden. Deswegen würde ich auch nicht mit Rechten reden. Wobei ich jetzt selbst eine Gruppe ausschließe. Das Leben ist nicht leicht (lacht).

Hat Halle deinen Entschluss Aliyah zu machen noch mal aufkeimen lassen?

Ich denke da schon eine Weile drüber nach. Ich möchte in jedem Fall mit Etta die Aliyah fertig machen. Ich würde mit ihr wahrscheinlich in ihrem letzten Kita-Jahr rübergehen, sodass sie noch mal ein Jahr in eine israelische Kita geht und Hebräisch lernt. Dann haben wir beide die Pässe und ich kann einfacher zwischen Berlin und Tel Aviv leben. Aber es geht gar nicht mehr um Weggehen oder so. Es geht schon darum, noch mal eine Wohnung und ein Standbein dort zu haben, um im Zweifel nach Israel gehen zu können, sollte es hier beschissener werden. Aber Berlin wird immer meine Heimat bleiben. Hier ist mein Zuhause.

Hast du Empfehlungen zu Autor*innen oder Büchern, die man gelesen haben sollte?

Es gibt ganz viel tolle junge, jüdische Literatur. Zum Beispiel Max Czollek („Desintegriert euch!“), Olga Grjasnowa, Kat Kaufmann, Lena Gorelik, Yasha Mounk, Sascha Maria Salzmann, Dimitri Kapitelman und bestimmt noch mehr, die ich blöderweise gerade vergessen habe. Sie sind alle aus der dritten Generation. Maxim Biller empfehle ich als Vertreter der zweiten Generation. Wen gibt es noch …

Dich!

Mich (lacht). Stimmt! Lest mich. Nein, also. Ich würde auch jüdische Medien lesen. Es gibt eine englische Ausgabe der Haaretz und die Jerusalem Post als Gegenstück, sie ist eher rechts. Die Haaretz ist eher links. Es ist immer gut, beide Seiten zu kennen.

Liebe Mirna, vielen Dank, für das interessante Gespräch und danke an Etta für die vorzügliche Knet-Banane!

Weiterlesen!

Mirna Funk schreibt in ihrer Vogue-Kolumne „Jüdisch heute“ regelmäßig von ihrem Alltag als deutsche Jüdin der dritten Generation. Sie nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Das ist sehr oft sehr herrlich, regt aber auch stark zum Nachdenken an und sorgt dafür, dass wir „die Juden“, die gemeinsam mit uns in Deutschland leben, nicht mehr nur „die Juden“ sind – sondern ein Leben führen, das sich von unserem gar nicht wirklich unterscheidet.

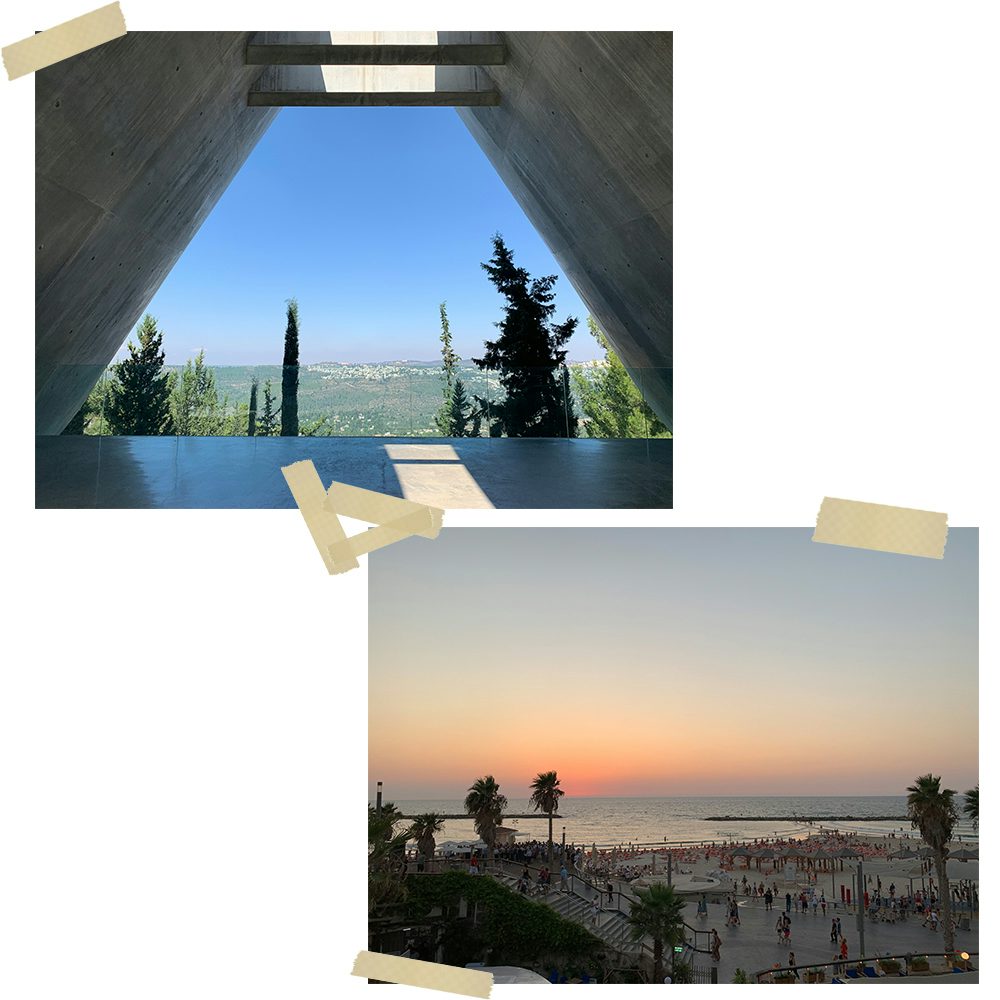

© Shai Levy

-

Header:Franziska Taffelt

-

Fotos: